Es freut mich sehr, dass mein letzter Blog-Artikel so gut angekommen ist und einige spannende Rückfragen ausgelöst hat. Besonders gefreut hat mich, dass das Thema Epigenetik großes Interesse geweckt hat. Dieser faszinierende Forschungszweig begeistert nicht nur Wissenschaftler weltweit, sondern wirft auch in der Hundezucht neue Fragen auf und eröffnet interessante Möglichkeiten.

Seit geraumer Zeit fesselt mich die Epigenetik so sehr, dass ich mich intensiv mit ihr beschäftige.

Es ist erstaunlich, dass Epigenetik von einigen Züchtern und Züchterinnen immer noch belächelt wird, obwohl es eine wachsende Zahl an Studien gibt, die ihre Bedeutung in der Hundezucht – und besonders in der Wolfhundezucht – hervorheben. Experten für Hundeverhalten und Hundezucht gehen inzwischen sogar so weit, dass sie fordern, nicht nur das Wesen der Hunde, sondern vor allem den Charakter und die Verantwortungsbereitschaft der Züchter zu überprüfen. Der Biologe und Wissenschaftsjournalist Dr. Peter Spork brachte es treffend auf den Punkt: „Wir sollten eigentlich den Charakter der Züchter prüfen und nicht das Wesen der Hunde.“

Mit diesem Artikel möchte ich euch zeigen, was Epigenetik ist, warum sie so wichtig ist und wie wir dieses Wissen nutzen können, um die Zucht gesunder, ausgeglichener Hunde weiterzuentwickeln. Lasst uns gemeinsam einen tieferen Einblick in diese spannende Welt werfen!

Was ist Epigenetik?

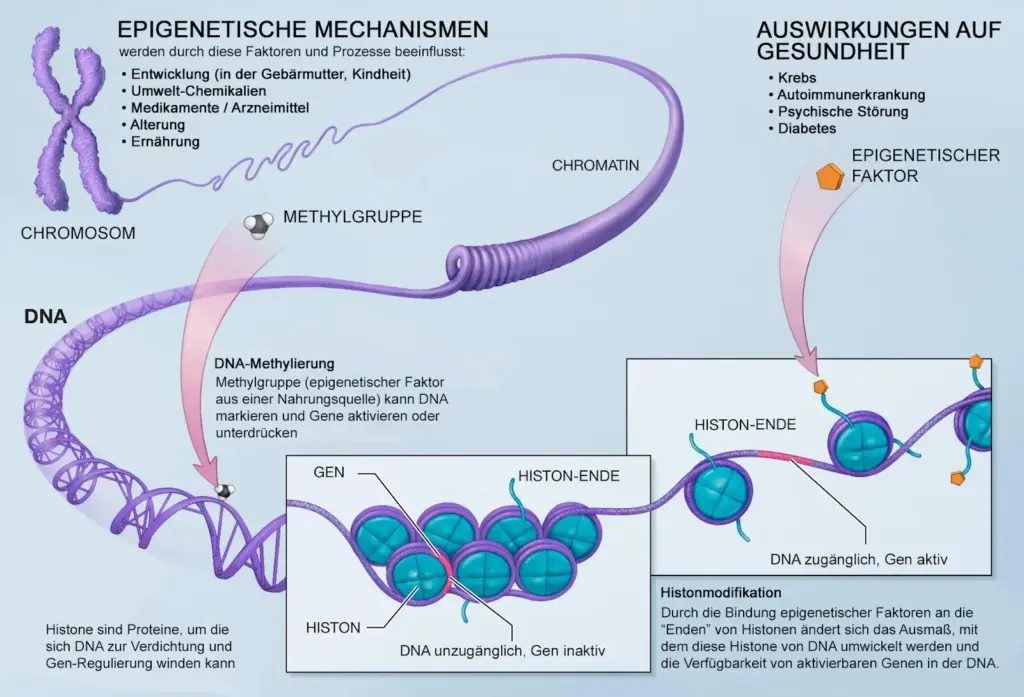

Zunächst einmal: Epigenetik hat nichts mit Epilepsie zu tun, auch wenn es ähnlich klingt. Der Begriff setzt sich aus den Wörtern „Genetik“ und „Epigenese“ (der Entwicklung eines Lebewesens) zusammen. Epigenetik beschreibt, wie Umweltfaktoren und Lebensumstände die Aktivität unserer Gene beeinflussen, ohne die eigentliche DNA-Sequenz zu verändern.

Anders gesagt, Epigenetik ist der Schalter, der bestimmt, ob ein Gen „an“ oder „aus“ ist. Dabei können Einflüsse wie Ernährung, Stress, Schadstoffe oder das soziale Umfeld diesen Schalter umlegen. Spannend ist, dass diese Änderungen nicht nur das einzelne Individuum betreffen, sondern auch an die nächste Generation weitergegeben werden können – ein revolutionärer Ansatz, der unsere Sicht auf Vererbung und Zucht verändert.

Mechanismen der Epigenetik

Die Epigenetik arbeitet mit drei Hauptmechanismen:

1. DNA-Methylierung

Hierbei werden kleine Moleküle, sogenannte Methylgruppen, an die DNA geheftet. Sie blockieren bestimmte Gene, indem sie verhindern, dass diese abgelesen werden können. Das betroffene Gen bleibt stillgelegt, bis die Methylgruppen entfernt werden.

DNA-Methylierung ist die wichtigste, epigenetische Veränderung.

2. Histonmodifikation

Unsere DNA ist um Proteine, die sogenannten Histone, gewickelt. Durch chemische Veränderungen an diesen Histonen kann die DNA enger oder lockerer gepackt werden. Diese Struktur bestimmt, ob Gene leichter abgelesen werden können oder nicht.

Diese Mechanismen schaffen eine flexible Steuerungsebene, die es ermöglicht, sich an Umweltveränderungen anzupassen – ein evolutionärer Vorteil, der auch in der Forschung zu Anti-Aging, Krebs oder Stressbewältigung beim Menschen untersucht wird.

3. Micro-RNAs

MicroRNAs sind kleine RNA-Moleküle, die Gene regulieren, indem sie die Übersetzung von RNA in Proteine verhindern oder den Abbau der RNA bewirken. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Steuerung von Genaktiväten in Nervenzellen und beeinflussen Verhalten sowie Reaktionen auf Umweltreize. Aktuelle Studien haben gezeigt, dass bestimmte microRNAs, wie miR135 und miR19b, als „körpereigene Antidepressiva“ wirken oder die Stressbewältigung verbessern können.

Epigenetik in der Tierwelt:

Was wir von anderen Spezies lernen können

Epigenetik ist kein rein menschliches Phänomen. Auch bei Tieren spielen epigenetische Mechanismen eine zentrale Rolle. Zum Beispiel hat eine Studie über Mäuse gezeigt, dass die Ernährung von Muttertieren die Fellfarbe und die Gesundheit ihrer Nachkommen beeinflussen kann. Mäuse, deren Mütter mit einer methylreichen Diät (z. B. Folsäure) gefüttert wurden, zeigten weniger Anfälligkeit für Krankheiten und ein dunkleres Agouti. Mäuse, deren Mütter mit “normaler Kost” gefüttert wurden, waren jedoch eher Gelb und deutlich anfälliger für Krebs, Diabetes und Fettleibigkeit. “Gelbe” Mütter haben mit der richtigen Ernährung aber auch dunklere, gesündere Nachkommen zur Welt gebracht.

Ein weiteres Beispiel: In einer bahnbrechenden Studie mit Bienen stellte sich heraus, dass die epigenetische Regulation die Entwicklung der Larven zu Arbeiterinnen oder Königinnen bestimmt. Obwohl alle Larven identische DNA haben, entscheidet die spezielle Ernährung (Gelee Royale) darüber, welche Gene aktiv sind – und damit, ob die Larve zur Königin wird.

Was bedeutet das für die Hundezucht?

Auch in der Hundezucht ist die Epigenetik hochrelevant. Hunde mögen zwar grundsätzlich den gleichen genetischen Bauplan haben, doch ihre Gene können unterschiedlich „eingeschaltet“ sein – je nach Umwelt und Erziehung.

Einfluss der Mutterhündin

Die Rolle der Mutterhündin kann nicht genug betont werden. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das Stresslevel der Mutter während der Trächtigkeit epigenetische Veränderungen bei den Welpen hervorrufen kann. Eine gestresste Hündin produziert vermehrt Stresshormone, wie Cortisol, die über die Plazenta zu den Welpen gelangen. Diese Hormone können epigenetische Marker in den Welpen setzen, welche die Aktivierung oder Deaktivierung bestimmter Gene beeinflussen. Dadurch wird bestimmt, wie stressresistent oder ängstlich die Welpen später sind.

Zusätzlich beeinflusst der pränatale Stress der Mutter die Entwicklung des Nervensystems der Welpen. Es ist bewiesen, dass der Fötus und die Hündin durch den Blutkreislauf miteinander verbunden sind. Diese Verbindung sorgt auch dafür, dass die Welpen an das Hormonsystem der Hündin angebunden sind. Dadurch kann es zum Effekt der fetalen Programmierung kommen.

Fetale Programmierung

Erlebt die Hündin während der Trächtigkeit starken Stress, erhöht sich die Cortisolkonzentration sowohl bei ihr als auch beim ungeborenen Welpen. Um die Ausschüttung von Cortisol ab einer bestimmten Menge zu hemmen, gibt es eine gewisse Anzahl an Glukokortikoidrezeptoren (GR), die aktiv werden, wenn die Konzentration von Cortisol einen Wert über der Norm angenommen hat. Diese Rezeptoren hemmen dann eine weitere Produktion und ermöglichen dadurch, dass der Cortisolspiegel wieder sinken kann. Eine anhaltende hohe vorgeburtliche Cortisolmenge führt jedoch dazu, dass der Körper eine höhere Konzentration von Cortisol als normal wahrnimmt und die Anzahl an GR dementsprechend verringert wird – Die Norm wird nach oben angepasst! Dementsprechend schütten Welpen, die einer solchen fetalen Programmierung ausgesetzt waren, auch nach der Geburt deutlich mehr Cortisol aus und benötigen auch deutlich länger, um dieses wieder abzubauen. Studien zeigen, dass diese Welpen häufig eine erhöhte und länger anhaltende Reaktion auf Stressreize zeigen und Schwierigkeiten haben können, sich in neuen oder herausfordernden Situationen zurechtzufinden. Interessanterweise hat auch die Nachsorge durch die Mutterhündin einen großen Einfluss. Eine fürsorgliche und stressfreie Mutter kann diese epigenetischen Veränderungen teilweise abmildern, da ihre Zuwendung die Stressverarbeitung der Welpen positiv beeinflusst.

Dieser Zusammenhang unterstreicht, wie wichtig eine stressarme Umgebung während der Trächtigkeit und der frühen Entwicklung der Welpen ist.

Aufwuchsbedingungen der Welpen

Die ersten Wochen im Leben eines Welpen sind entscheidend für seine spätere Entwicklung. In dieser sensiblen Phase werden nicht nur grundlegende soziale und emotionale Fähigkeiten geprägt, sondern auch epigenetische Marker gesetzt, die weitreichende Auswirkungen auf das Verhalten und die Gesundheit des Hundes haben. Ein Welpe, der in einer liebevollen, stressfreien Umgebung aufwächst, entwickelt andere epigenetische Marker als ein Welpe, der in einer chaotischen oder gar vernachlässigenden Umgebung groß wird.

Die Qualität der Interaktionen zwischen dem Welpen und seiner Umwelt spielt dabei eine zentrale Rolle. Positive Erfahrungen, wie sanfter Körperkontakt, spielerische Interaktionen und ein stabiler Tagesablauf, fördern die Ausschüttung von Wohlfühlhormonen wie Oxytocin. Diese Hormone wirken nicht nur beruhigend, sondern beeinflussen auch die Genexpression in Hirnregionen, die für Stressbewältigung und soziale Bindung wichtig sind.

Umgekehrt können negative Erfahrungen, wie mangelnde Fürsorge oder wiederholter Stress, epigenetische Marker setzen, die die Anfälligkeit für ängstliches Verhalten oder Stressreaktionen erhöhen. Langfristig können solche Marker auch die Fähigkeit beeinträchtigen, sich an neue Situationen anzupassen, was sich in Unsicherheiten oder sogar Verhaltensproblemen äußern kann.

Daher ist es von großer Bedeutung, den Welpen in den ersten Lebenswochen eine sichere und förderliche Umgebung zu bieten. Diese Grundlage wirkt sich nicht nur positiv auf das Verhalten des Hundes aus, sondern unterstützt auch seine Gesundheit und Lebensqualität langfristig.

Hunde unbekannter Herkunft und Epigenetik

Gerade in der Mischlingszucht werden auch immer wieder Hunde eingesetzt, deren Abstammung nicht sehr klar ist. Fehlende Informationen über Herkunft, Aufzucht und Eltern werden oft akzeptiert, denn in der Konsequenz sind ja auch keine negativen Aspekte bekannt. Doch genau hier spielt die Epigenetik eine sehr unterschätzte Rolle. Hunde ohne bekannten Stammbaum könnten epigenetische Marker aus belastenden Lebensbedingungen oder schlechter Zucht aufweisen, die sich negativ auf ihre Nachkommen auswirken. Selbst, wenn die Hunde an sich einen guten Charakter haben!

Ein bemerkenswertes Experiment von Brian Dias und Kerry Ressler an der Emory University School of Medicine in Atlanta verdeutlicht die Auswirkungen der Epigenetik auf das Verhalten. In ihrer Studie konditionierten sie männliche Mäuse darauf, den Duft von Acetophenon – einer chemischen Verbindung mit süßem, mandelähnlichem Geruch – mit einem leichten Stromschlag zu assoziieren. Nach mehreren Wiederholungen erstarrten die Mäuse allein beim Wahrnehmen dieses Duftes vor Angst.

Anschließend paarten sich diese konditionierten Mäuse mit nicht konditionierten Weibchen. Die Nachkommen, die niemals zuvor mit Acetophenon in Kontakt gekommen waren, zeigten dennoch eine verstärkte Schreckreaktion auf diesen Geruch. Bemerkenswerterweise war dieser Effekt sogar in der Enkelgeneration nachweisbar. Untersuchungen ergaben, dass sowohl bei den Nachkommen als auch bei den Enkeln die für Acetophenon empfindlichen Nervenzellen im Riechkolben vermehrt vorhanden waren. Diese Veränderungen wurden auf epigenetische Modifikationen im Erbgut der Spermien der Väter zurückgeführt.

Dieses Experiment unterstreicht, wie erlernte Erfahrungen epigenetisch vererbt werden können und somit das Verhalten zukünftiger Generationen beeinflussen. Für die Hundezucht bedeutet dies, dass nicht nur die genetische Ausstattung, sondern auch die epigenetischen Prägungen der Elterntiere berücksichtigt werden sollten, um das Verhalten und die Gesundheit der Nachkommen positiv zu beeinflussen.

Ähnliches konnte bei Menschen beobachtet werden. Eine Studie an Nachkommen von Holocaust-Überlebenden ergab, dass die Kinder dieser Überlebenden epigenetische Marker aufwiesen, die mit Stressbewältigung und Cortisolregulation in Verbindung stehen. Diese Veränderungen beeinflussten ihre Reaktion auf Stress und machten sie anfälliger für psychische Belastungen.

Das bedeutet nicht, dass Outcrossing immer problematisch ist. Vielmehr ist es wichtig, die Lebensumstände und die Gesundheit der beteiligten Hunde genau zu betrachten.

Praktische Tipps für Züchter

Wie können wir das Wissen über Epigenetik in der Praxis anwenden?

1. Stress vermeiden

Stress hat enorme Auswirkungen auf die epigenetische Gesundheit von Mutterhündin und Welpen. Eine entspannte Umgebung, ausreichend Bewegung und mentale Beschäftigung sind essenziell.

2. Gesunde Ernährung

Die Ernährung der Mutterhündin während der Trächtigkeit und Stillzeit hat direkten Einfluss auf die epigenetische Prägung der Welpen. Eine ausgewogene, hochwertige Ernährung ist daher ein Muss.

3. Frühe Sozialisierung

Die ersten Lebenswochen prägen die epigenetische „Programmierung“ der Welpen. Eine liebevolle, abwechslungsreiche und stressfreie Umgebung fördert eine gesunde Entwicklung. Programme wie Puppy Culture sind darauf ausgelegt, den Welpen auf positive Art und Weise eine stressresistente Basis zu schaffen.

4. Langfristige Perspektive

Züchter sollten bei der Auswahl ihrer Zuchttiere nicht nur auf den Stammbaum, sondern auch auf die Herkunft, Aufzucht und Lebensumstände der Hunde achten. Wenn Probleme bei der Aufzucht oder Haltung der Vorfahren eines Zuchthundes nicht bekannt waren, wundert man sich vielleicht über Verhaltensweisen, die nicht erwünscht, aber epigenetisch vererbt worden sind. Deswegen ist es für Züchter wichtig, die Herkunft ihrer Tiere zu kennen und möglichen epigenetischen Problemen vorzubeugen.

Fazit: Fakt oder Fiktion?

Epigenetik ist längst kein „neumodischer Hokuspokus“, sondern ein wissenschaftlich fundierter Ansatz, der uns hilft, die Komplexität der Vererbung besser zu verstehen. Gerade in der Hundezucht bietet die Epigenetik spannende neue Möglichkeiten, gesunde und stabile Hunde zu züchten – wenn wir bereit sind, über den Tellerrand hinauszublicken.

Es ist entscheidend zu erkennen, dass epigenetische Faktoren nicht nur das individuelle Wohlbefinden eines Hundes beeinflussen, sondern auch seine Fähigkeit, in einer sich verändernden Umwelt zu überleben. Negative epigenetische Veränderungen können sich schnell festsetzen und über Generationen hinweg vererbt werden, was langfristig zu gesundheitlichen Problemen führen kann

Letztlich ist die Epigenetik eine Erinnerung daran, dass unsere Umwelt, unsere Entscheidungen und unsere Fürsorge einen direkten Einfluss auf die nächste Generation haben können. Als Züchter tragen wir eine besondere Verantwortung, nicht nur die Gene unserer Hunde zu bewahren, sondern auch deren epigenetische Gesundheit zu fördern.

Im August 2024 habe ich sogar ein großes Zuchtregister angeschrieben, um deren Expertise zu diesem Thema einzuholen und zu erfahren, ob und wie epigenetische Erkenntnisse bei der Wahl von Outcross-Hunden, die bei diesem Register häufiger keine klare Herkunft haben, berücksichtigt werden. Leider habe ich bis heute keine Antwort erhalten, was verdeutlicht, wie wichtig es ist, diese Thematik stärker in den Fokus zu rücken.

Ich hoffe, dieser Einblick hat euch genauso fasziniert wie mich! Was denkt ihr über die Rolle der Epigenetik in der Hundezucht?