Eine häufig gestellte Frage zu Wolfhunden ist die Frage nach der Legalität. Gerade bei höherprozentigen Wolfhunden, die Wölfen optisch meist sehr ähnlich sind, sind Leute oft verunsichert. Kann ein Tier, das zu 90% Wolfsanteil hat, vor dem Gesetzgeber wirklich als Hund gelten? Welche Unterschiede gibt es da zwischen den Regeln von Deutschland, der Schweiz und Österreich?

Tatsächlich kann man die Frage nicht pauschal beantworten, sondern muss ein bisschen weiter ausgreifen.

Wölfe besitzen europaweit einen besonderen Schutzstatus. Sie unterliegen dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen, auch als CITES bekannt, in dem der internationale Handel mit gefährdeten, wildlebenden Tieren streng kontrolliert wird. Zusätzlich ist er Teil der Berner Konvention, aufgrund dessen es strenge Schutzsysteme im natürlichen Verbreitungsgebiet geben muss. Die Haltung von Wölfen ist aufgrund dieser und weiteren, länderspezifischen Regeln dementsprechend meistens auch mit strengen Auflagen verbunden. Diese Auflagen können beispielsweise den Nachweis besonderer Qualifikationen zur Haltung von Wildtieren, bestimmte Gehegegrößen und Beschaffenheiten des Geheges an sich sowie eine explizite Haltungserlaubnis umfassen.

Wolfhunde in Deutschland

In Deutschland gilt der Wolf auch im Bundesnaturschutzgesetz als besonders streng geschützt. Das bedeutet, dass es verboten ist, wildlebende Wölfe zu fangen, zu verletzen, zu töten oder aus der Natur zu entnehmen. Der letzte Teil ist besonders wichtig, denn einen Wolf als Haustier halten bedeutet auch automatisch, ihn der Natur zu entnehmen. Nur im Einzelfall dürfen Ausnahmen davon zugelassen werden, vor Allem dann, wenn das Interesse der öffentlichen Sicherheit überwiegt.

Auch Wolf-Hund-Nachkommen, vor dem Gesetzgeber Hybride genannt, sind in das Bundesnaturschutzgesetz eingegliedert. Das bedeutet, dass sowohl Wölfe als auch Hybride dem Artenschutz unterliegen. Genau heißt es:

„Hybride Tiere, bei denen in den vier vorhergehenden Generationen in direkter Linie ein oder mehrere Exemplare einer Art der Anhänge A oder B vorkommen, fallen wie reine Arten unter die Verordnung, auch wenn die betreffende Hybridart nicht ausdrücklich in den Anhängen aufgeführt ist.„

Um zu verstehen, warum genau dieses Gesetz für Wolfhunde dennoch eine eher untergeordnete Rolle spielt, müssen wir einmal verstehen, wie genau Wolfhunde eigentlich entstanden sind und wie sich dieser Ursprung von der Zucht heutzutage unterscheidet. Genau da liegt nämlich der kleine aber feine Unterschied!

Die ersten Wolfhunde entstehen

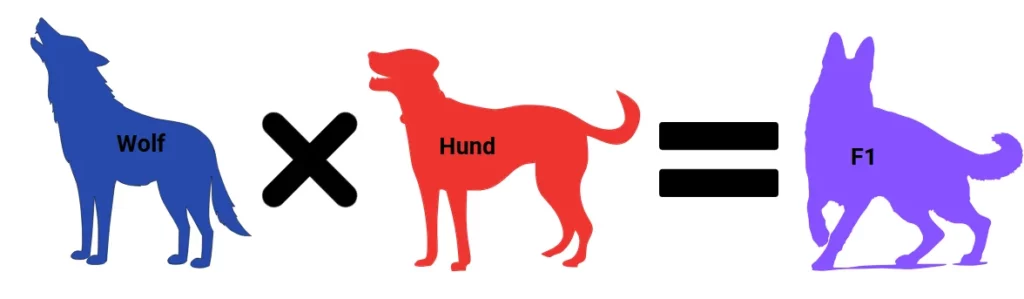

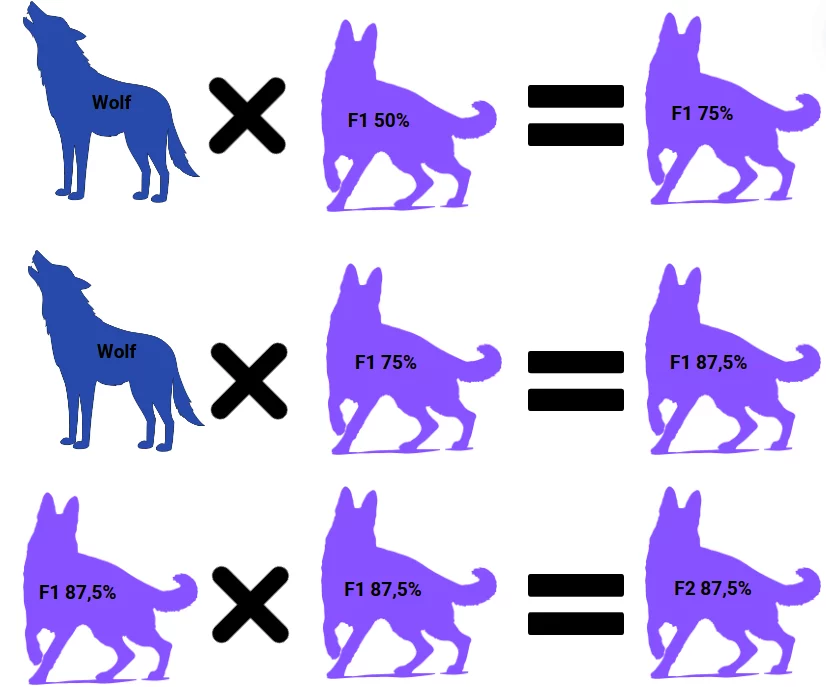

Um überhaupt einen Wolfhund zu erhalten, muss irgendwann einmal ein Wolf mit einem Hund gekreuzt worden sein. Das kann aus verschiedenen Gründen passieren. Der häufigste Fall waren jedoch Pelztierfarmen in den USA, bei denen Wölfe zur besseren Händelbarkeit und für eine verbesserte Fellqualität mit Hunden verpaart wurden. Dort ist in vielen Bundesstaaten auch die Haltung von Wölfen erlaubt. Ein Nachkomme aus Wolf und Hund entspricht einem F1-Wolfhybriden. Das „F“ steht dabei für Filialgeneration oder Folgegeneration. Die erste Generation der Kreuzung zweier Individuen wird dabei als F1 bezeichnet. Uns zeigt diese Bezeichnung, dass der letzte eingekreuzte Wolf eine Generation weit weg ist.

Als F1-Hybrid fällt dieser Wolfhund unter das oben zitierte Gesetz („bei denen in den vier vorhergehenden Generationen“), da der letzte eingekreuzte Wolf nur eine Generation weit entfernt ist. Dementsprechend würde ein solcher F1 den gleichen Schutzstatus wie ein Wolf genießen und dürfte dementsprechend auch nicht in privater Haltung gehalten werden. Es gibt aber nun verschiedene Möglichkeiten, wie man den F1-Nachkommen weiter verpaaren kann.

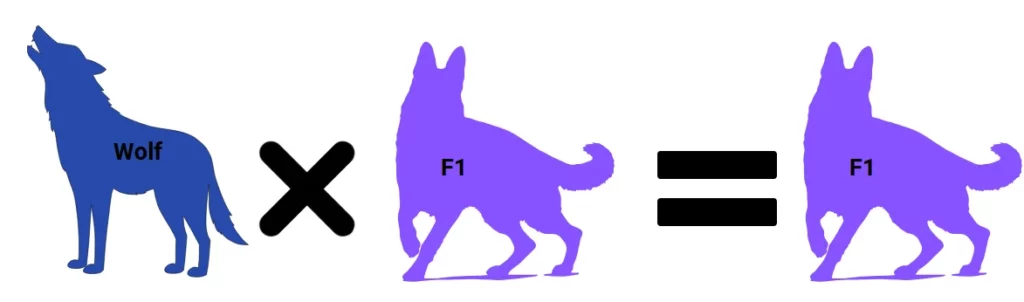

In diesem Beispiel verpaart man den F1-Hybriden erneut mit einem Wolf. Die letzte Wolfseinkreuzung ist jetzt weiterhin nur eine Generation weg und dementsprechend zählt der Nachkomme erneut als F1-Wolfhybrid. Diesmal hat er sowohl einen Wolf als Elternteil und als Großelternteil.

Wolfhunde als Multigenerationen-Mischlinge

Nun ist es aber so, dass Wölfe in Europa in privater Haltung nicht erlaubt sind. Auch die Verpaarung von Hunden mit Wölfen aus Zoos oder Wildparks ist untersagt. Dementsprechend bleiben nur andere Verpaarungsmöglichkeiten, um die weiteren Generationen entstehen zu lassen.

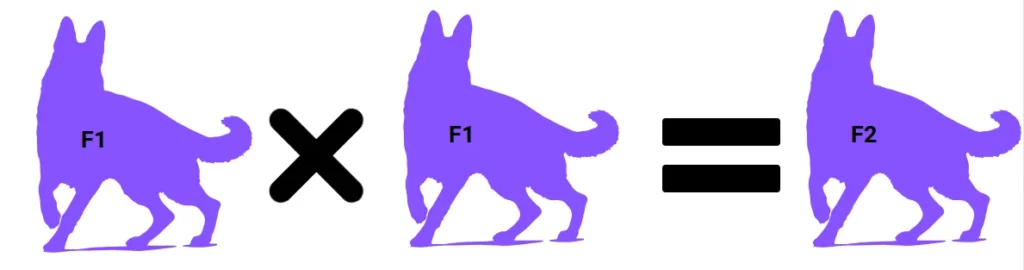

In diesen Beispielen verpaart man den F1-Hybriden mit einem Hund oder einem anderen F1-Hybriden. Die letzte Wolfseinkreuzung ist in beiden Fällen eine Generation weiter nach hinten gerückt. Beim F2-Hybriden ist der Wolf ein Großelternteil, dementsprechend ist die letzte Wolfseinkreuzung zwei Generationen weit entfernt.

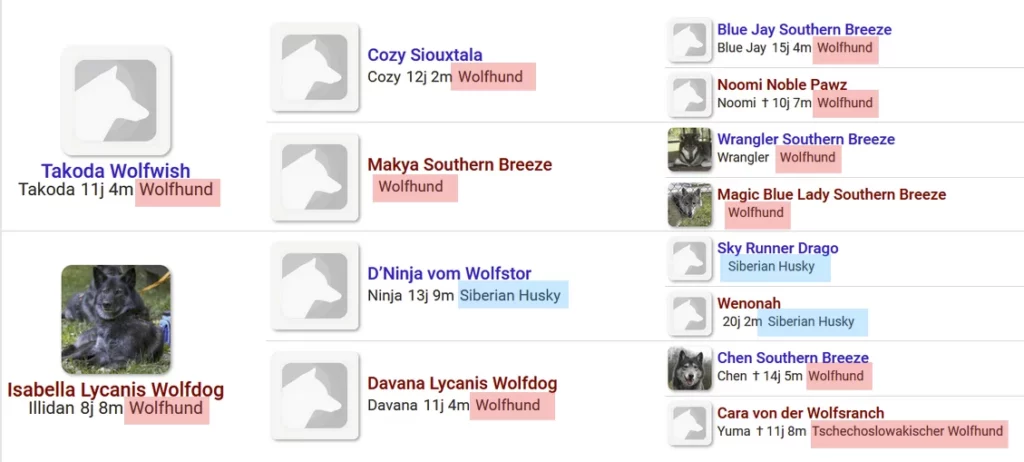

Die letzten beiden Beispiel geben einen sehr guten Einblick in die aktuelle Wolfhundezucht. Die meisten Wolfhunde heutzutage sind Multigenerationenmischlinge, das heißt, dass ihre Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und so weiter auch alle schon Wolfhunde waren oder aus Verpaarungen von Wolfhunden mit Hunden entstanden sind. Der Stammbaum meiner Wolfhündin Ada ist dafür ein gutes Beispiel:

Diese gezielte Multigenerationenzucht bedeutet dementsprechend auch, dass die letzte Wolfseinkreuzung im Regelfall deutlich weiter als vier Generationen zurückliegt. Bereits ab der fünften Generation nach dem Wolf zählen Wolfhunde vor dem Gesetzgeber wieder als Hunde, dürfen dementsprechend auch privat als Haustier gehalten werden und unterliegen keinem besonderen Schutzstatus mehr. Der Tschechoslowakische Wolfhund, der ursprünglich aus Verpaarungen deutscher Schäferhunde mit Karpatenwölfen entstanden ist, hatte seine letzte Wolfseinkreuzung beispielsweise schon im Jahr 1983. Viele Hunde dieser Rasse sind dementsprechend bereits über 10 Generationen von der letzten Wolfseinkreuzung entfernt.

Wolfsanteil und Filialgeneration

Wie genau kann es aber sein, dass es Wolfhunde gibt, die gleichzeitig über vier Generationen von der Wolfseinkreuzung entfernt sind und einen Wolfsanteil haben, der bei über 90% liegt? Auch hierzu ist gezielte Multigenerationenzüchtung die Antwort.

Besonders in den Anfängen wurden Wolf-Hund-Nachkommen auch oft wieder mit Wölfen verpaart, was den Wolfsanteil wieder erhöht hat. Werden diese Nachkommen untereinander verpaart, ist der Wolfsanteil in etwa gleichbleibend, während die letzte Wolfseinkreuzung im Stammbaum weiter nach hinten rückt. Eine Konsequenz daraus ist aber auch, dass viele Wolfhunde mit hohem Wolfsanteil etwas enger miteinander verwandt sind, als Wolfhunde mit weniger Wolfsanteil. Während es eine große Auswahl an Hunden gibt, die man mit seinem Wolfhund verpaaren kann und auch früher schon konnte, war die Auswahl an Wölfen immer eher gering.

Während die Filialgeneration also mit dem Wolfsanteil zusammenhängen kann, stehen die beiden nicht zwanghaft in einem Verhältnis zueinander. Für den Wolfsanteil alleine gibt es in Deutschland keinerlei Beschränkungen.

Wolfhunde in der Schweiz

Anders sieht das in der Schweiz aus. Hier gilt laut Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und

Veterinärwesen BLV im Rahmen der Einschränkungen bei der Haltung und Zucht von Wildtierhybriden aus Hunden:

Kreuzungsprodukte mit hohem Wildtieranteil eignen sich nicht als Heimtiere (…), weshalb sie nach Artikel 86 Tierschutzverordnung (TSchV) den Wildtieren gleichgestellt sind. Darunter fallen Nachkommen aus Verpaarungen, bei denen ein Elternteil oder ein Grosselter ein Wildtier ist (vgl. Art. 86 Bst. a und c TSchV) sowie Wildtierhybride mit einem Wildtieranteil von fünfzig Prozent, wobei die Anzahl Generationen zur erstmaligen Wildtiereinkreuzung belanglos ist (vgl. Art. 86 Bst. b TSchV).

Das bedeutet erstmal, dass, ähnlich wie in Deutschland, direkte Nachkommen von Wölfen vor dem Gesetz einem Wolf gleichgestellt sind. Während die Regelung in Deutschland F1-F4 einschließt, begrenzt sie sich hier auf F1- und F2-Nachkommen. Zusätzlich gibt es jedoch noch eine Klausel zum Wildtieranteil. Der Wolfsanteil darf nicht über 50% sein, egal wie hoch die Filialgeneration ist. Ein Wolfhund mit über 50% Wolfsanteil wird genau wie ein F1 oder F2 als Wildtier eingestuft, da sein Wildtieranteil höher ist als der domestizierte Anteil. Für die Haltung von Tieren mit einem Wolf als Eltern- oder Großelternteil oder über 50% Wolfsanteil müssen in der Schweiz Zoogehege mit vorgeschriebener Mindestquadratmeterzahl, eine fachspezifische berufsunabhängige Ausbildung für die Haltung von Wölfen, sowie eine Bewilligung des jeweiligen Kantons vorgelegt werden.

Zusammenfassend heißt das also, dass nur Wolfhunde, die mindestens drei Generationen vom Wolf entfernt sind und unter 50% Wolfsanteil haben, in der Schweiz als Hunde gelten und dementsprechend in privater Haltung als Haustier gehalten werden dürfen.

Wolfhunde in Österreich

In Österreich gibt es derzeit tatsächlich keinerlei gesetzliche Regelungen zur Haltung von Wolf-Hund-Nachkommen. Für Wölfe gilt auch hier, dass bestimmte Auflagen im Rahmen der Tierhaltungsverordnung erfüllt werden müssen, Wolf-Hund-Nachkommen selber und somit alle Wolfhunde, unabhängig von Filialgeneration und Wolfsanteil, fallen jedoch nicht explizit unter diese Auflagen.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Regelungen zur Haltung von Wolfhunden in Deutschland, der Schweiz und Österreich stark variieren und abhängig von verschiedenen Faktoren ist.

Während in Deutschland ab der fünften Generation nach der letzten Wolfseinkreuzung Wolfhunde, unabhängig vom Wolfsanteil, wieder als Hunde gelten und in privater Haltung erlaubt sind, gilt in der Schweiz eine strengere Regelung: Hier dürfen Wolfhunde nur dann als Haustiere gehalten werden, wenn sie mindestens drei Generationen vom Wolf entfernt sind und der Wolfsanteil unter 50% liegt. In Österreich hingegen gibt es keine spezifischen gesetzlichen Bestimmungen für Wolf-Hund-Nachkommen, was bedeutet, dass sie unabhängig von ihrer Filialgeneration und ihrem Wolfsanteil ohne besondere Auflagen gehalten werden können.